在主题上,柳北岸1956年写的“Ribut”(暴风雨,影片中文名为笔者译)和1957年的“Taufan”(台风)在主题上相当近似。“Ribut”在樟宜海滩取景,故事讲述渔民们被财主压榨,并强迫他们在暴风雨时出海。渔民们被地主掌控,陷入窘境。财主不只好色,还心狠手辣,为了抢夺女子,最后甚至不惜动下杀机。“Taufan”则是在裕廊拍摄,主要描述渔民们遇到台风,生计出现问题,此时无良财主更乘虚而入,威吓女主角,若其病父无法还债就必须嫁给他,女主角决定铤而走险,潜水挖掘珍珠之旅。

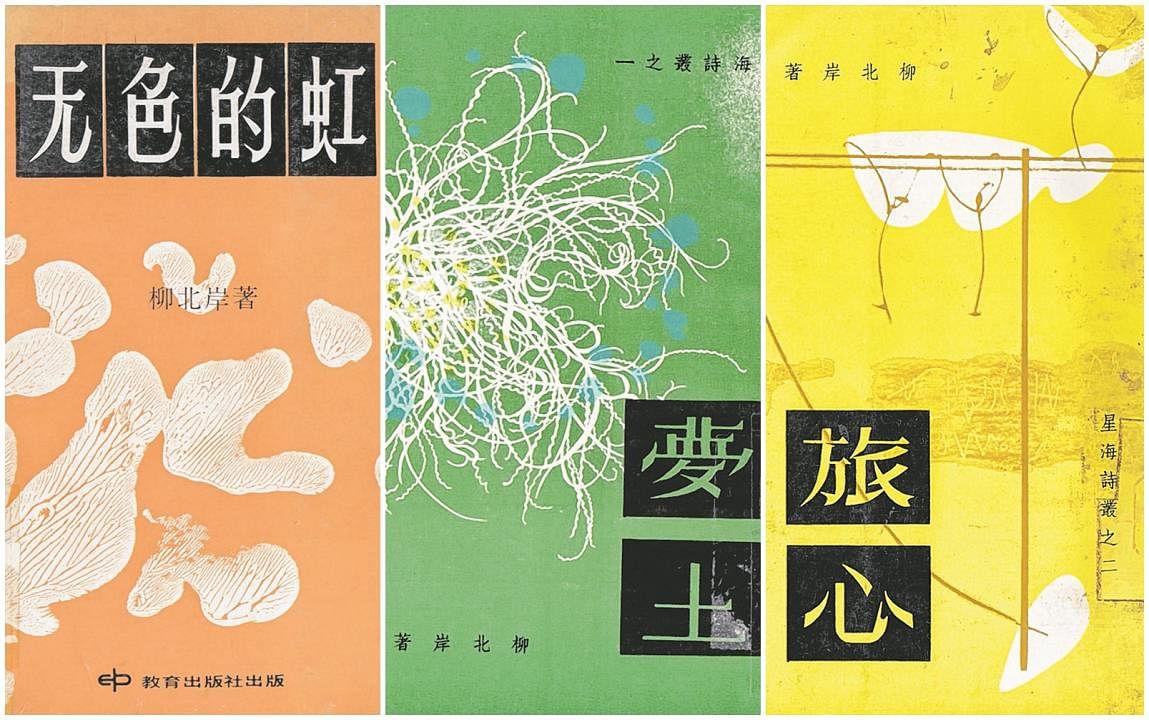

柳北岸活跃于新加坡的文学圈子,成就非凡。在1970-1971年间,他担任新加坡作家协会主席团成员及作家协会第二届主席。1976年,柳北岸出任新加坡写作人协会会务顾问;1982年,他也担任新加坡亚洲研究学会及新加坡文艺协会顾问。

柳北岸在邵氏的另外一个重要成就在于他也编写马来影片剧本。1930年代起,新马一带开始马来影片制作的风气。进入1940年代,邵氏便在新加坡马里士他一带的惹兰安拔士(Jalan Ampas)设立一家拍片厂,名为马来亚制片厂。设厂的举动绝非空穴来风,柳北岸解释,那里共有三个戏棚大,主因在于邵氏公司认为当时的马来片有其市场,邵氏公司认为“也可以自己发行(马来影片),本钱省省,可以卖整个马来西亚,婆罗洲、印尼地方很大,省省本钱就可以赚了”,另外,在新加坡建影棚拍马来片可以省去向印尼买片的开销。

(下,续完)

关于马来影片,柳北岸表示自己写过的剧本有16部。他先以华文写,后翻译成英文,再翻译成马来文。有意思的是,柳北岸也以苏来曼的笔名来写剧本,他在访问中提到自己选择的原因。苏来曼的名字在可兰经里头是一个好人,“而且很勤劳,刻苦的一个人。有施舍的心,听主的话”。在很大的程度上,这个名字也很符合柳北岸敦厚善良的个性。在“新加坡影片地区档案”(Singapore Film Locations Archive)的网页中,除了补充电影的内容之外,也能够看到这些马来电影背后呈现出当时的新加坡地景风貌,进而了解这些马来电影与新加坡历史文化发展的关系。

重情义的柳北岸对家人也多有用心。早期初到新加坡,柳北岸的日子过得并不容易,他提到夫妻二人的收入合起来才有100多元。结婚三年后,两个孩子蔡亮和蔡丹相继出世。访谈中,柳北岸特别提起有次蔡亮生病,他带着女儿看病的经历,“我穿着长袍抱着她到楼上去,那个时候不跌死就高兴了。下了雨很肮脏,我做洋包车,送她去给医生看,楼梯下来滑得要命,整个人从楼梯滚下来,我抱住小孩,并说‘老天爷好人不能死’。”柳北岸有三子一女,子女与教育方面,他认为所有孩子都有不同个性,“如果是说蔡亮跟蔡丹有点中国的传统观念,那么蔡澜的人生观同一般中国人不同,一般孩子不同;他说人生短暂,我快乐的时候我要快乐,我不会放弃自己有生应该享受……我是这种人,所以他一个月可以赚十多万港币,花到一个钱都没有,就是这样的一个性格。”

柳北岸留下的邵氏电影剧本,后来有三分二捐给香港电影资料馆,另外三分一在新加坡国立大学。根据新加坡国立大学中文图书馆捐廊的简介,当中包括“歌舞片《千娇百媚》、侦探片《天网恢恢》、古装剧《花田错》、武侠片《独臂刀》、黄梅戏《江山美人》、历史故事《武则天》等脍炙人口的电影外,还包括一些以新马为背景的影片如《新加坡情杀案》等”。

二战结束后,柳北岸除了负责阅读与审核剧本之外,也同时编《电影画报》《电影圈》,以及“销路很大”的《娱乐报》。此外,柳北岸也编过《中国日报》。

柳北岸于1995年在新加坡逝世,其子女也撰文纪念父亲,如蔡亮的《永远的怀念:悼先父蔡文玄》,蔡澜的《丧父记》等。

毫无疑问的是,柳北岸除了在邵氏公司帮忙拍摄的马来电影之外,其收集与整理影视资料的举动丰富了新加坡,乃至全球华人影视产业的文化。

对于新加坡作家协会初创的经过,柳北岸在《访谈》中说:“以前新加坡人自己也不认为自己是作家。最多是写写东西而已,不能够成一家之言,作家是一家之言,没有特出的地方怎么可以称作家?所以不敢讲。后来连士升先生忽然心血来潮说,新加坡应该学中国,来个作家协会,范围不要弄得太大。主要是能够写东西,上水准的。”柳北岸进一步讲到作协的宗旨,“连士升并不以文艺专长,他是以翻译、写东西,教训年纪轻的人,教人家怎么上轨道,劝人家怎么做。这个是他的功劳。”

柳北岸在邵氏审核剧本的工作一点都不轻松,香港著名导演李翰祥曾透露其中的重要性。他指出:“当时香港的影剧本全要新加坡方面通过之后,才可以开拍,在新加坡看剧本的人,就是蔡石门(柳北岸)先生。”因此,柳北岸对于电影业的“把关”也成了邵氏电影制作的优劣至关重要的人物。

1958年,柳北岸写了题材较为严肃的“Masharakat Pinchang”(不完美的社会),电影讲述在新加坡的英雄与“流氓”。作品反映因为社会忽视底下的青少年问题,同时也带出社会上贫富悬殊的现象,拍摄地点有位于东海岸路上段的邵氏别墅与红灯码头(Collyer Quay,哥烈码头)。

蔡澜后来也从事影视圈的工作,他在《谈人与人沟通》中坦承,父亲对自己的影响很大,“在电影上,都因为他而干上那一行……我对电影的爱好,也从小由环境培养出来。那时家父兼任电影院的经理,我们家住在一家叫南天戏院的三楼,一走出来就看到银幕,差不多每天都在看戏。我年轻作制片时不大提起我父亲的关系,长大了才懂得,承认干电影这行,完全是父亲的功劳。”

柳北岸一直在邵氏工作,直到1973年退休。退休后受聘为邵氏机构董事。李翰祥曾指出柳北岸的另一个重要贡献,即收集剧本。柳北岸将当年邵氏的电影剧本收集起来,且都合订成册子,“用浅蓝书而精装,本本都烫上银色的‘影剧’二字……所以石门先生的四个书架里整整齐齐的摆满了影剧的合订本。”

虽然这么说,柳北岸对儿子的孝心也深感于心。同样在《访谈》中,他提到蔡澜曾在他病时“亲手写波罗蜜经100张,祝福我这个老头子不会死,祝福我长命”,子女有孝或许也让柳北岸深感慰藉。

以苏来曼笔名写马来剧本

从两部影片在内容的近似度来看,此一题材或许是当时马来观众群所喜爱的。在写过的马来影片里,柳北岸说最受欢迎的是“Ibu”,该片是爱情文艺片,此类戏种也是马来人较喜欢的爱情片。

捐献收集的剧本

奉献:文坛领导与家庭子女

柳北岸编辑的马来电影也有内容不一的,如1957年写的电影“Bujang Lapok”(超龄单身汉)则是一部轻松幽默剧,讲述的是三个“过了年纪”的单身汉,在他们的甘榜各自追求女子的故事,拍摄的地点离当时邵氏总部相当近,在罗敏申路附近,拍摄的地方包括由陈嘉庚创建的南洋商报大楼。

(文接上期)

在二战期间,柳北岸仍在邵氏公司工作。他带着全家躲入邵仁枚位于荷兰路的防空壕。邵氏当时并没带着其他员工,只有带着柳北岸,或许也能看出他们之间的互信程度。

邵氏:作画、剧本与马来电影

在1936年,柳北岸正式加入新加坡的邵氏机构,担任中文部门经理。柳北岸相当受到邵氏兄弟的重视。然而,柳北岸当时的工作繁琐,许多工作都由他一人负责。在更早的1929年,柳北岸曾经帮邵氏兄弟做事。他们当时在位于罗敏申路的海星公司大楼居住。《访谈》中提到柳北岸住二楼,邵氏兄弟住三和四楼。在那里,柳北岸画广告之外,也负责写信,动作迅速的柳北岸甚至还能抽出下午的时间写随笔,一并扎实了自己的文学基础。

1930年代,柳北岸初抵新加坡不久。某天,一名友人向他提起邵逸夫正在找他。根据柳北岸的回述,邵逸夫找他是为了画电影广告,同时也让他帮忙写信到中国。邵逸夫见到柳北岸画的《铁扇公主》电影广告,因此特别找他。