重新理解工作意义

与时并进翻新高龄公共空间与活动

她举例美国的支援住宅说,住所旁边就是复健设施和医院。“家翁跌倒后送进隔邻医院,因为临近住宅,家婆每天可走去带饭给他,陪他聊天。家翁好了就到复健中心运动,住宅区还有游泳池。”

谈到死亡,王劲说:“参与人生重大事件的选择很重要,活着的时候表达意愿可避免往生后家人闹纠纷。我们经常觉得老人家年纪大了,或因他不是付费的人而忽略了他的想法和需求,代他做决定。慢慢地,他会觉得自己的想法不重要,失去表达的机会。”

范谈到帕时语气激动。他说,帕患有严重哮喘且个性孤僻,曾经烟不离手,双腿浮肿无法走动。在社工鼓励下不仅医好了双腿,现在也乐于与人交流。范说,花了至少八个月才赢得帕的信任。

婴儿潮世代的教育程度和经济能力比建国一代高,不过,占据将近四分之一人口,约100万人的婴儿潮世代逐步离开工作岗位,将给社会带来巨大冲击。

华族高龄从亲人处得到礼物、相伴时间和情感支持的比率,大大低于马来族和印度族;与此同时,他们给予亲人的情感支持也严重低于其他族群。

孤独身影显而易见,老了也怕孤独的你,知道如何向孤独说不吗?

采访后记:老人问题是人的问题

卫生部与家庭及社会发展部将与建屋发展局以及市区重建局协作,推出结合看护医疗服务的住宅。当局也在探索适合兴建公共或私有“支援住宅”的地点。发言人说,这类住宅将提供家政、24小时监控等服务,协助高龄独立生活。更多细节明年公布。

采访进入尾声,发现“老人问题”不是老人的问题,是人的问题。怎么做人?是一辈子的问题。

陈慧明在2009年至2015年间做过一个跨六年时间的高龄心理调查。她发现,本地超过60岁的人口当中,接近三分之一的年长者,持续沉浸在孤独的情绪中。

高龄孤独不难排

“老人”也不是单一的群体。就像孩子、少年或中年不是单一的群体一样。

帕特里克大叔直面孤独

在社区中心,年轻社工给高龄带来安慰。吴一飞总是笑容满面,给中心很大的青春力量。这种力量具有感染力,让体力和行动力衰退的高龄,也沾染了年轻的心境。

年轻时没搞清楚亲子关系,孩子会是问题;没搞清楚夫妻关系,婚姻会是问题;没搞清楚和自己的关系,一切都成问题。一个有问题的孩子,会成长为一个有问题的少年;一个问题中年,最后会成为一个有问题的高龄。

黄明德说,他到日本做高龄研究,和当地一名教授经过东京鸭寮街的一座天桥时骄傲地说:新加坡部分天桥设有电梯,高龄者不需要爬得这么辛苦。

曹氏基金会属下华美辅导服务助理总监王劲说,高龄面对衰老过程,反应不一。“健康老人知道自己要什么,有明确方向有兴趣爱好,会参与活动、学新东西、当义工。有情绪困扰的老人往往不清楚生活定位,他的情感需求得从家人友人身上获取;诸多干涉家人孩子的生活,诸多要求,造成很多问题。”

“日本教授没说什么,只叫我在天桥上等着,然后我看到一群群高龄者,很多扶着拐杖,一步步爬上了天桥。教授说,我们应该警惕,有时候我们以为是在帮忙他们,但最终我们是否拿走了一些重要的东西。”

她说:“华人很重视家庭,也特别在意别人看自己的眼光,所以问题都在家里解决,但家庭人数越来越少,培养家庭以外的社会关系因此很重要。美国人比较开放,不会把问题锁在家里,愿意与外人摊开来谈。”

马林百列快乐中心明净宽敞的社区厨房空间“快乐厨房”,成功吸引附近租赁组屋的高龄来做饭用餐。

厨房发起人黄明德说,婴儿潮世代新高龄很快就要来临,他们需要不同的空间和交际网。“他们的要求不一样,但是老人社区俱乐部还在搞舞狮、太极、宾果(Bingo)。老人俱乐部要像民众联络所一样,来一个硬件和软件上大规模的大翻新。”

东方社会过去都说“养儿防老”,来到21世纪的今天,这个说法被大打折扣。

社会学者预测,未来社会不再是养儿防老,两种趋势很明显,一种是兄弟姐妹互相照顾,另一种是朋友之间互相照顾。

黄明德认为,未来的新高龄要摆脱依赖政府或宗教组织援助的模式。他说:“以前独居高龄都是慈善捐助的对象,长久下去变成一种依赖。你上门送食物做家务,派友好使者陪他们,他们慢慢地就不出门了,害怕环境太吵太乱、害怕身体不好跌倒;有了强烈自卑感或抑郁症以后,渐渐和社会脱节,失去社交能力。这是恶性循环。”

这是整个社会缺乏人文关怀的问题,是一个迅速向前奔跑以达到目的的社会的问题。当整个社会没办法让个人慢下来,缺乏照顾他人的时间和情怀的时候,如何容纳一个个衰老后动作缓慢的人,就会变成整个社会的大问题。

活着时候的温暖与平和才最重要。

吴一飞说,高龄不要因动作缓慢而停止做事,另一方面周围的人也要给高龄机会。她举例:社区中心有年迈摄影师花五分钟打开摄影包,拍一张照片很耗时,但是因为他喜欢而且有心,我们就应该让他做。她说:“他们一旦不做,就会很快不能做了。”

孤独问题不仅在新加坡普遍存在,更在西方国家得到前所未有的重视。英国今年委任了一位“孤独部长”,其职责正是聚焦解决英国人尤其是高龄的孤独问题。英国研究发现,有20万名高龄在一个月或更长的时间里,没和朋友或亲人交谈。

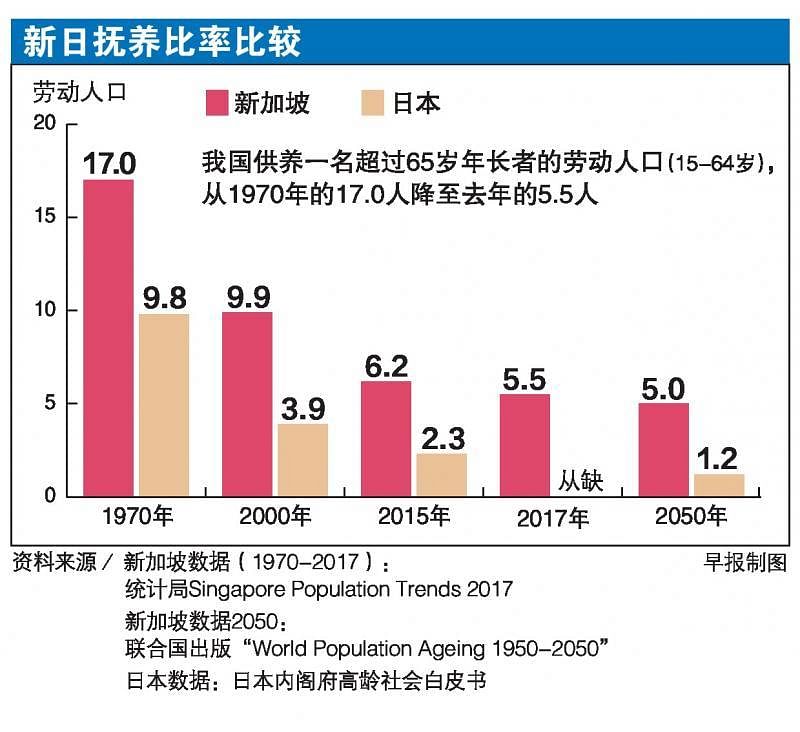

日本早在2007年率先成为高龄化率达到21%的超高龄社会,我国去年的数据是13%,即396万居民人口当中,51万人超过65岁。

惟有在金钱上,华族高龄从亲人处得到与其他族群相等的支持。

支援住宅 未来选项?

黄明德认为,农耕时代的人四五十岁就“走”了,现代人工作到60几岁还有20年要过。“飞机师友人刚退休时玩到很爽,半年后却患上严重抑郁症,现在不计薪水回到航空公司做行政。很多人面对自我定位和价值的问题,我们须重新理解工作的意义。”

记者与卫生部接洽,了解我国为何至今没有支援住宅。发言人说,卫生部与家庭及社会发展部对国外高龄住宅做了研究,认为新加坡具有高密度人口及组屋高拥有率的优势,更适合通过加强社区服务,发展在地养老计划。

尽管家里装了与快乐中心连接的警报系统,帕还是担心独自在家发生状况没人理。一再要求社工测试警报系统,才略为安心。

临终前自我和解

随着社会发展情势造成结婚率下降,晚婚、少生、离婚率上升已是常态,加上生活环境改善、卫生品质提升、医学进步和教育程度的提高,人的死亡率下降,寿命延长了,超高龄、孤独社会的降临是预料中事。

第一次到访独居的帕特里克大叔(72岁,简称帕)的一房式租赁组屋住家,是和快乐中心的缅甸护工范武连(Van Uk Lian,简称范)一起。

蒙福关爱(Montfort Care)执行长黄明德说,新加坡及不少亚洲国家的矛盾是,我们有了西方的生活方式及社会趋势,但是西方人不期望孩子老来照看,东方人却对孩子有所求。

蒙福关爱的快乐中心(Goodlife!)社工吴一飞的任务,是照顾马林百列租赁组屋的独居老人。她说,不少华族父母很看重面子。“很多老人觉得孩子应该主动联系,而不是自己去联系孩子。他们觉得没面子。为了面子,宁可不打电话不联系。”

陈慧明说,建筑空间非常重要。“如果空间鼓励人们交流,大家就会聚集。我们的组屋底层多数时候感觉冷冰冰,所以怎么设计空间,把大家带到一起,很重要。”

我国的重新雇佣年龄顶限去年从65岁上调至67岁,但随着预期寿命连年延长(去年为83.1岁),高龄仍有近20年时间“无所事事”。

他说:“他们偶尔会来,更多时候还是要面对自己。”

“老人问题”也不只是个人的问题。要求巴士司机体谅行动不便或迟缓的高龄,不是单单对巴士司机提出要求就能做到。

“我告诉他,到那一天,你的父母其实不需要你了;他们需要的是疗养院。”

他说:“西方社会对独立思维的贯彻很透彻,他们的社区和机制在高龄照顾上做得比较完善;整个机制建立在对孩子和家庭没期待的基础上。我们的政府一方面看到西化的生活趋势,一方面又呼吁以家庭为中心,很矛盾。”

扩大生活圈子

研究尚无法对现象提出解释。不过我们或许可从专家的讨论中获得线索。

婴儿潮世代(1947年至1965年生)在不久的未来,将很快取代建国一代,成为我国新高龄人口。

帕依靠过去当保安人员的公积金存款和教堂福利基金的资助,每个月的生活费有700多元,日常所需虽不成问题,不过他的确是我国不快乐的孤独高龄当中的一员。

王劲说,目前老人中心的活动类型有限。大家一起做手工和唱歌,一般高龄或许会喜欢,但是蛮多退休老师和专业人士根本没兴趣。“社会上适合高龄的活动太少,再有资源的人也未必有办法找到合适的活动。我们需要多一点选择。”

陈慧明比较新加坡和美国高龄时说,我国高龄的社交指数不尽如人意。她说:“新加坡房屋和人口很密集,正因如此,人与人之间反而没有联系。工作和家庭时间分配不理想,年轻人太忙碌。”

华族高龄者情感支持最低

新加坡社会迅速老龄化,居民的年龄中位数,已从1970年的19.5岁,倍增至去年的40.5岁。

三分之一高龄者持续孤独

黄明德建议,未来的独居新高龄要积极交朋友,尤其是年轻朋友。“六七十岁的人认识四十岁的人,会给自己带来新的生命力。不然,全都是高龄,每个都看着谁先走,很惨。”

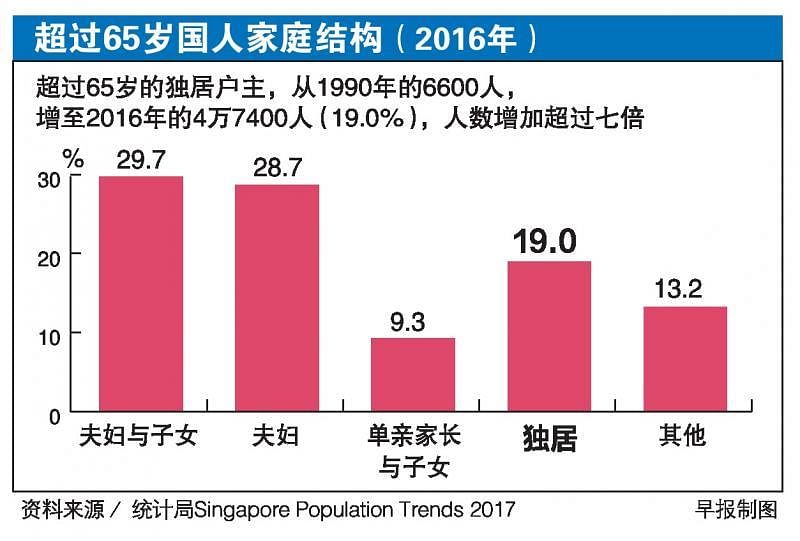

数据显示,“夫妻两老共处”和“独居高龄”的家庭结构不断增加,这个趋势因全球化和城市化而锐不可当。在荷兰,这样的家庭结构占高龄中的超过九成。高龄或即将步入高龄者须做好经济、健康和心理上的充分准备。

“有一天他突然告诉我要戒烟了!”戒烟省下的钱,帕用来买家具布置家居。

陈慧明的家婆患有轻微失智,看护担心她夜间到处游走,晚上会过来客厅陪睡。

范鼓励帕和弟妹往来。“他们原本不往来。他说因为他们不找他。我们鼓励他不要那么在乎面子。现在他和妹妹关系不错。” 记者造访那天有雾霾,帕的妹妹来电叮嘱他别出门,担心哥哥哮喘发作。

这些问题到了人生的最后,当所有梦想暗淡,当所有可能性不再可能,会同时爆发,让衰老的人陷入人生低谷。

谋事在人,成事在天。个人只能做足最好的准备,最坏的打算,面向未来。

到处乱走排遣寂寞

你怕老吗?什么年龄才是步入老年的开始?

由杜克—国大医学院2016年发布的一项研究,披露了我国华人族群一个吊诡且让人难过的现象。

黄明德说,不少家庭即使父母有孩子,孩子也忙于工作或在国外生活。“我的朋友就在美国生活。他们说父母年迈,不可能叫父母长途跋涉去美国,他们如果失能了,才回来照顾。

第二次和吴一飞去帕的家做采访。记者印象深刻的是他言语间的寂寞。“我每天早上出门,一个人到处乱走;有时候从东海岸搭车去裕廊,新加坡大街小巷乱逛,晚餐时间才回来。不然,我做什么?回家面对四堵墙非常寂寞,心里很痛苦,曾经想一死了之。”

来自美国的杜克—国大医学院副教授陈慧明,研究本地高龄课题超过20年,她认为我国高龄在生活上步入两老共处或独居的结构,心理上却没有相应的准备,文化影响是重要的一块。

帕到处乱走排遣寂寞的生活,从62岁退休以后开始,持续了近10年。社工的支持难道没有给他力量吗?

就像求学阶段的10几年是在为进入职场做准备一样,衰老与死亡也需要规划。

有些人七八十岁还很开心独立、有所贡献,因为他们提前搞清楚和自己、和亲人、和社会的关系。那需要一步步一点点努力换来,不会从天而降。

我国面对人口老龄化,很多时候焦点放在医疗和保健上,关注的是如何减少医疗依赖,还有对医院病床的需求。黄明德说,临终老人的需要,往往最后化繁为简,“最后一段旅程应该是人性与精神灵魂的旅程,不应该只是打点滴注射吗啡。我们太唯物主义,太现实,最后其实都是人与人之间而已。李敖最后要的是,我的仇人们回来吧!是一种自我和解,一种生命走完一个圆以后如何关启,是形而上的。”

“衰老”不是最大的问题,问题是日以继夜的积累。老人问题,往往因为年轻时候的问题没解决,积累到最后变成大问题。包袱越来越重,个人承担不了的时候,就变成社会的问题。

关于“孤独死”,黄明德问,一个人死去那么可怕吗?“如果我在厨房里心脏病突然逝世,死了有什么?反正都已经死了!我们只是认为,让老人孤独死,就好像我们的社会没有温情,因为我们希望社群是温暖的。”

日本长者拄杖爬上天桥启示:拒绝依赖

她说:“长寿的问题是你必须在老年退休,孩子离巢后,重新规划人生。60岁到85岁之间,你是谁?我们的社会没好好考虑高龄的角色问题。社会变化太快,老一辈已经失去长者、智者的角色。孤独对精神和身体健康影响很糟,是一个严重的社会问题。”

受访专家认为,东方人的传统观念抑制了我国华族高龄者充分发挥个人潜力,形成高龄就是依赖者的社会形象。

陈慧明的家翁家婆住在美国佛罗里达州的支援住宅。她和几位受访专家认为,新加坡在未来有必要提供支援住宅服务,为高龄提供更多看护选择。

这样的服务不便宜,每月收费6000美元(约8000新元)。美国高龄一般把房子卖掉,换取固定年数的支援住宅生活。